Der Baubeginn für die zwei Kernkraftwerkseinheiten Tsuruga-3 und -4 in Japan ist auf März 2012 verschoben worden, meldet das Japan Atomic Industrial Forum Inc. (Jaif). Die Betreibergesellschaft Japan Atomic Power Company (JAPC) stellte laut Jaif einen neuen Zeitplan für den Bau von Tsuruga-3 und -4 vor.

Demnach ist der Baubeginn nun für März 2012 vorgesehen und die kommerzielle Inbetriebnahme für Block 3 im Juli 2017 und für Block 4 Juli 2018. Zur Verzögerung führten Projektänderungen und namentlich die Verbesserung des Erdbebenschutzes. Tsuruga-3 und -4 sollen westlich der zwei in Betrieb stehenden Einheiten Tsuruga-1 (BWR, 340 MW) und -2 (PWR, 1100 MW) auf der Hauptinsel Honshu in der Präfektur Fukui errichtet werden. Wie die geplante Einheit Sendai-3 sind Tsuruga-3 und -4 fortgeschrittene Druckwasserreaktorblöcke des Typs APWR von Mitsubishi und Westinghouse.

Wegen den sich abzeichneten Bauverzögerungen hatte die JAPC bereits im Herbst 2009 einen Antrag zur Verlängerung der sicherheitstechnischen Betriebsbewilligung für Tsuruga-1 – die älteste Kernkraftwerkseinheit des Landes – eingereicht. Das Gesuch wurde im Februar 2010 bewilligt.

Quelle: M.A. nach Jaif, Atoms in Japan / Nuklearforum

... dokumentiert die Fallstricke der Atomindustrie; ... gehört zu «Media for Sustainability» des Ökonomen und Journalisten Guntram Rehsche (siehe auch http://guntram-rehsche.blogspot.com); ... Beiträge zeitlich geordnet, Stichwort- / Labelsuche in linker Spalte; ... Unterstützung mit Zahlung von 20 CHF auf Konto: Zürcher Kantonalbank / Guntram Rehsche / IBAN CH46 0070 0111 3009 63007 (für Zahlungen aus Ausland auch BIC (SWIFT-Code) angeben: ZKBKCHZZ80A) - Danke!

Donnerstag, 24. Februar 2011

Montag, 21. Februar 2011

Temelin verzögert sich weiter

Was sich bereits abzeichnete (siehe Atominfomedia vom 12. Februar 2011) bestätigt sich nun: Das geplante tschechische AKW nahe der österreichischen Grenze verzögert sich um mehrere Jahre. Für die Atomwirtschaft zeichnet sich in Europa ein weiterer Flop ab.

Nachdem Vertreter der tschechischen Regierung vor einigen Wochen eine Verzögerung des Projektes zur Erweiterung des AKW Temelin bestätigten, wiegelte der Projektbetreiber und Bauherr CEZ noch ab. Die Unternehmensleitung sprach von einer unbedeutenden Verzögerung um höchstens ein Jahr. Nun geht aus den Ausschreibungsunterlagen zu diesem Projekt allerdings hervor, dass der Fertigstellungstermin still und heimlich um fünf Jahre in das Jahr 2025 verschoben wurde.

Der ursprüngliche Plan rechnete mit der Inbetriebnahme im Jahr 2020. "Für diese massive Verzögerung sind auch rechtliche Probleme bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) verantwortlich, welche im Rahmen der Anti-Atom-Offensive thematisiert und zur Klage der EU-Kommission geführt haben", freut sich Radko Pavlovec, unabhängiger Energieexperte und Autor der EU-Beschwerde. "Die Bundesregierung muss nun die günstigen Rahmenbedingungen nutzen und das widerrechtliche UVP-Verfahren mit Hilfe eines Vertragsverletzungsverfahrens zum Fall bringen. Jede Verzögerung dieses sinnlosen und gefährlichen Projektes erhöhte die Chancen, dass umweltverträgliche Alternativen realisiert werden", so Pavlovec abschließend.

Rückfragehinweis: Radko Pavlovec, Anti-Atom-Beauftragter des Landes Oberösterreich , Tel.: 0043(0)664 / 421 74 91, mailto:tem.post@ooe.gv.at, http://www.temelin.com, http://www.mochovce.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7626/aom

Quelle: oekonews.at

Nachdem Vertreter der tschechischen Regierung vor einigen Wochen eine Verzögerung des Projektes zur Erweiterung des AKW Temelin bestätigten, wiegelte der Projektbetreiber und Bauherr CEZ noch ab. Die Unternehmensleitung sprach von einer unbedeutenden Verzögerung um höchstens ein Jahr. Nun geht aus den Ausschreibungsunterlagen zu diesem Projekt allerdings hervor, dass der Fertigstellungstermin still und heimlich um fünf Jahre in das Jahr 2025 verschoben wurde.

Der ursprüngliche Plan rechnete mit der Inbetriebnahme im Jahr 2020. "Für diese massive Verzögerung sind auch rechtliche Probleme bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) verantwortlich, welche im Rahmen der Anti-Atom-Offensive thematisiert und zur Klage der EU-Kommission geführt haben", freut sich Radko Pavlovec, unabhängiger Energieexperte und Autor der EU-Beschwerde. "Die Bundesregierung muss nun die günstigen Rahmenbedingungen nutzen und das widerrechtliche UVP-Verfahren mit Hilfe eines Vertragsverletzungsverfahrens zum Fall bringen. Jede Verzögerung dieses sinnlosen und gefährlichen Projektes erhöhte die Chancen, dass umweltverträgliche Alternativen realisiert werden", so Pavlovec abschließend.

Rückfragehinweis: Radko Pavlovec, Anti-Atom-Beauftragter des Landes Oberösterreich , Tel.: 0043(0)664 / 421 74 91, mailto:tem.post@ooe.gv.at, http://www.temelin.com, http://www.mochovce.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7626/aom

Quelle: oekonews.at

Dienstag, 15. Februar 2011

Schlaglichter auf Atommüll

Rund um die Diskussion des radioaktiven Abfalls geistern teils abstruse Behauptungen durch die Köpfe - so etwa jene, Abfall aus medizinischen Anwendungen sei vergleichbar in der Bedeutung wie jener aus Atomkraftwerken. In der Folge einige Fakten aus Wikipedia - ohne Anspruch auf Gewähr und Vollständigkeit, aber als Fingerzeig.

Der mengenmäßig überwiegende Teil der Abfälle entsteht durch die Uranwirtschaft: Der größte Teil mit rund 80 % der radioaktiven Abfälle stammt aus dem Uranabbau (Abraum und Tailings) und wird in der Nähe des jeweiligen Uranbergwerks gelagert. Weitere Teile stammen aus Kernkraftwerken (weltweit rund 12.000 t pro Jahr), aus Kernforschungszentren, aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente und in Kernwaffenstaaten aus militärischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Atomwaffen. Ein mengenmäßig geringer Anteil hat seinen Ursprung in der Anwendung radioaktiver Substanzen in Medizin, Industrie und Forschung.

Die Entsorgungsfrage ist bisher weltweit nur unbefriedigend gelöst, obwohl seit Jahrzehnten technische Verfahren zur Konditionierung und Endlagerung erprobt werden. Insbesondere mittel- und hochradioaktive Abfälle stellen große Herausforderungen an die Entsorgung. Aufgrund der langen Halbwertszeiten vieler radioaktiver Substanzen muss eine sichere Lagerung sichergestellt werden. Die Halbwertzeit von Plutonium 239 beträgt 24.000 Jahre. In Deutschland wird analog zur Entsorgung nicht-radioaktiver toxischer Stoffe das Konzept der Endlagerung in tiefen geologischen Formationen favorisiert (im Bild ein Castortransport nach Gorleben). Eines der Hauptargumente, mit dem Atomkraftgegner schon seit Jahren den Ausstieg aus der Atomtechnologie fordern, ist die nicht gesicherte Entsorgung der radioaktiven Abfälle, während die Entsorgung großer Mengen hochtoxischer nicht-radioaktiver Abfälle in Untertagedeponien ohne größere Beachtung durch die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten Praxis ist. Auch Atommülltransporte geben immer wieder Anlass zu Demonstrationen für einen Atomausstieg. In Europa warten 8000 m³ HLW in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m³ mehr.

Die Entsorgungsfrage ist bisher weltweit nur unbefriedigend gelöst, obwohl seit Jahrzehnten technische Verfahren zur Konditionierung und Endlagerung erprobt werden. Insbesondere mittel- und hochradioaktive Abfälle stellen große Herausforderungen an die Entsorgung. Aufgrund der langen Halbwertszeiten vieler radioaktiver Substanzen muss eine sichere Lagerung sichergestellt werden. Die Halbwertzeit von Plutonium 239 beträgt 24.000 Jahre. In Deutschland wird analog zur Entsorgung nicht-radioaktiver toxischer Stoffe das Konzept der Endlagerung in tiefen geologischen Formationen favorisiert (im Bild ein Castortransport nach Gorleben). Eines der Hauptargumente, mit dem Atomkraftgegner schon seit Jahren den Ausstieg aus der Atomtechnologie fordern, ist die nicht gesicherte Entsorgung der radioaktiven Abfälle, während die Entsorgung großer Mengen hochtoxischer nicht-radioaktiver Abfälle in Untertagedeponien ohne größere Beachtung durch die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten Praxis ist. Auch Atommülltransporte geben immer wieder Anlass zu Demonstrationen für einen Atomausstieg. In Europa warten 8000 m³ HLW in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m³ mehr.

Es gibt Vorschläge, die langlebigen Nuklide aus hoch radioaktiven Abfällen in geeigneten Anlagen (spezielle Reaktoren, Spallations-Neutronenquellen) durch Neutronenbeschuss in kurzlebige Nuklide umzuwandeln, was die notwendige Dauer des Abschlusses von der Biosphäre erheblich verkürzen und evtl. sogar eine Wiederverwertung der entstehenden Materialien ermöglichen würde. Die entsprechenden Forschungen in der Transmutation sind jedoch noch in den Anfängen. Bisher wurde weltweit noch keine produktive Transmutationsanlage zur Beseitigung nuklearer Abfälle verwirklicht, lediglich im Rahmen von Forschungsprojekten wurden kleine Anlagen realisiert.

Radioaktive Abfälle konnten legal im Meer verklappt werden, bis diese Vorgehensweise zumindest für Feststoffe 1994 von der International Maritime Organisation (IMO) verboten wurde. Sämtliche Atommüll produzierenden Länder haben bis dahin in weniger als 50 Jahren mehr als 100.000 Tonnen radioaktiven Abfall im Meer versenkt. Die Briten haben hierbei mit 80 % den größten Anteil beigesteuert, gefolgt von der Schweiz, die bis 1982 schwach- und mittelaktive Abfälle sowie radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung unter der Führung der OECD im Nordatlantik versenkt hat.Die USA haben gegenüber der Internationalen Atomenergieorganisation eingeräumt, von 1946 bis 1970 über 90.000 Container mit radioaktivem Abfall vor ihren Küsten versenkt zu haben. Aus Deutschland wurden einige hundert Tonnen Atommüll im Meer entsorgt.

Im Oktober 2009 wurde durch die Berichterstattung um den Film Albtraum Atommüll öffentlich bekannt, dass Frankreich seit den 90er-Jahren heimlich einen nicht unerheblichen Teil seines Atommülls nach Sibirien transportiert. In der Stadt Sewersk, in der mehr als 100.000 Menschen leben, lagern knapp 13 Prozent des französischen radioaktiven Abfalls in Containern unter freiem Himmel auf einem Parkplatz. Zudem wurde öffentlich, dass Deutschland sogar in noch größerem Maße radioaktiven Abfall nach Russland exportiert. Die Lagerung wird vom zuständigen Sicherheitsbeamten dort unkritisch gesehen. Er gestand in einem Interview jedoch ein, dass im Falle eines Flugzeugabsturzes oder eines ähnlichen Unfalles in der Nähe der Container ein Problem bestünde. Die kirgisische Stadt Mailuussuu ist umgeben von 36 nicht gesicherten Lagern von Uranabfällen und zählt zu den zehn am schlimmsten verseuchten Gegenden der Erde. Seit mindestens 2009 droht der Abrutsch von 180.000 Kubikmetern Uranschlamm in einen Fluss, wodurch das Trinkwasser in Kirgisistan und Usbekistan radioaktiv verseucht würde.

Im September 2009 wurde 28 Kilometer vor der Küste Süditaliens das Wrack eines 110 Meter langen Frachters mit 120 Behältern Atommüll an Bord entdeckt. Damit wurde der seit Jahrzehnten bestehende Verdacht bestätigt, dass die italienische Mafia Giftmüll im Mittelmeer entsorgt. Mindestens 32 Schiffe mit Gift- und Atommüll sollen auf diese Weise in der Adria, dem Tyrrhenischen Meer und vor den Küsten Afrikas versenkt worden sein. Die Herkunft des radioaktiven Materials ist bislang nicht geklärt. Es soll nicht nur die Ndrangheta beteiligt gewesen sein, sondern auch der Geheimdienst und die Politik – manche damaligen Ermittler dürfen „aus institutionellen Gründen“ nicht über die Vorfälle sprechen, es gibt ungeklärte Todesfälle, die mit diesen Fällen in Zusammenhang gebracht werden. Auch Giftmüll ist offenbar so entsorgt worden.

Gegenwärtig sind in 19 der 41 Länder, die Kernenergie nutzen, Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Betrieb. Zumeist werden dabei Abfälle mit kurzer Halbwertszeit (< 30 Jahre) in oberflächennahe Kammern in bis zu 10 m Tiefe eingelagert. Nach Beendigung des Einlagerungsbetriebs schließt sich eine ca. 300 Jahre lange Überwachungsphase an, während deren die Nutzung des Geländes normalerweise eingeschränkt ist. In Schweden und Finnland gibt es Endlager in Form von oberflächennahen Felskavernen in Tiefen von etwa 70 bis 100 m unter der Erdoberfläche. Für hochradioaktive und langlebige Abfälle wird weltweit die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen angestrebt. In Yucca Mountain (USA), Olkiluoto (Finnland) und in Forsmark (Schweden) sind entsprechende Endlager konkret geplant.

Quelle: Wikipedia

Der mengenmäßig überwiegende Teil der Abfälle entsteht durch die Uranwirtschaft: Der größte Teil mit rund 80 % der radioaktiven Abfälle stammt aus dem Uranabbau (Abraum und Tailings) und wird in der Nähe des jeweiligen Uranbergwerks gelagert. Weitere Teile stammen aus Kernkraftwerken (weltweit rund 12.000 t pro Jahr), aus Kernforschungszentren, aus der Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente und in Kernwaffenstaaten aus militärischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Herstellung von Atomwaffen. Ein mengenmäßig geringer Anteil hat seinen Ursprung in der Anwendung radioaktiver Substanzen in Medizin, Industrie und Forschung.

Die Entsorgungsfrage ist bisher weltweit nur unbefriedigend gelöst, obwohl seit Jahrzehnten technische Verfahren zur Konditionierung und Endlagerung erprobt werden. Insbesondere mittel- und hochradioaktive Abfälle stellen große Herausforderungen an die Entsorgung. Aufgrund der langen Halbwertszeiten vieler radioaktiver Substanzen muss eine sichere Lagerung sichergestellt werden. Die Halbwertzeit von Plutonium 239 beträgt 24.000 Jahre. In Deutschland wird analog zur Entsorgung nicht-radioaktiver toxischer Stoffe das Konzept der Endlagerung in tiefen geologischen Formationen favorisiert (im Bild ein Castortransport nach Gorleben). Eines der Hauptargumente, mit dem Atomkraftgegner schon seit Jahren den Ausstieg aus der Atomtechnologie fordern, ist die nicht gesicherte Entsorgung der radioaktiven Abfälle, während die Entsorgung großer Mengen hochtoxischer nicht-radioaktiver Abfälle in Untertagedeponien ohne größere Beachtung durch die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten Praxis ist. Auch Atommülltransporte geben immer wieder Anlass zu Demonstrationen für einen Atomausstieg. In Europa warten 8000 m³ HLW in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m³ mehr.

Die Entsorgungsfrage ist bisher weltweit nur unbefriedigend gelöst, obwohl seit Jahrzehnten technische Verfahren zur Konditionierung und Endlagerung erprobt werden. Insbesondere mittel- und hochradioaktive Abfälle stellen große Herausforderungen an die Entsorgung. Aufgrund der langen Halbwertszeiten vieler radioaktiver Substanzen muss eine sichere Lagerung sichergestellt werden. Die Halbwertzeit von Plutonium 239 beträgt 24.000 Jahre. In Deutschland wird analog zur Entsorgung nicht-radioaktiver toxischer Stoffe das Konzept der Endlagerung in tiefen geologischen Formationen favorisiert (im Bild ein Castortransport nach Gorleben). Eines der Hauptargumente, mit dem Atomkraftgegner schon seit Jahren den Ausstieg aus der Atomtechnologie fordern, ist die nicht gesicherte Entsorgung der radioaktiven Abfälle, während die Entsorgung großer Mengen hochtoxischer nicht-radioaktiver Abfälle in Untertagedeponien ohne größere Beachtung durch die Öffentlichkeit seit Jahrzehnten Praxis ist. Auch Atommülltransporte geben immer wieder Anlass zu Demonstrationen für einen Atomausstieg. In Europa warten 8000 m³ HLW in Zwischenlagern auf die Endlagerung, jährlich werden es 280 m³ mehr.Es gibt Vorschläge, die langlebigen Nuklide aus hoch radioaktiven Abfällen in geeigneten Anlagen (spezielle Reaktoren, Spallations-Neutronenquellen) durch Neutronenbeschuss in kurzlebige Nuklide umzuwandeln, was die notwendige Dauer des Abschlusses von der Biosphäre erheblich verkürzen und evtl. sogar eine Wiederverwertung der entstehenden Materialien ermöglichen würde. Die entsprechenden Forschungen in der Transmutation sind jedoch noch in den Anfängen. Bisher wurde weltweit noch keine produktive Transmutationsanlage zur Beseitigung nuklearer Abfälle verwirklicht, lediglich im Rahmen von Forschungsprojekten wurden kleine Anlagen realisiert.

Radioaktive Abfälle konnten legal im Meer verklappt werden, bis diese Vorgehensweise zumindest für Feststoffe 1994 von der International Maritime Organisation (IMO) verboten wurde. Sämtliche Atommüll produzierenden Länder haben bis dahin in weniger als 50 Jahren mehr als 100.000 Tonnen radioaktiven Abfall im Meer versenkt. Die Briten haben hierbei mit 80 % den größten Anteil beigesteuert, gefolgt von der Schweiz, die bis 1982 schwach- und mittelaktive Abfälle sowie radioaktive Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung unter der Führung der OECD im Nordatlantik versenkt hat.Die USA haben gegenüber der Internationalen Atomenergieorganisation eingeräumt, von 1946 bis 1970 über 90.000 Container mit radioaktivem Abfall vor ihren Küsten versenkt zu haben. Aus Deutschland wurden einige hundert Tonnen Atommüll im Meer entsorgt.

Im Oktober 2009 wurde durch die Berichterstattung um den Film Albtraum Atommüll öffentlich bekannt, dass Frankreich seit den 90er-Jahren heimlich einen nicht unerheblichen Teil seines Atommülls nach Sibirien transportiert. In der Stadt Sewersk, in der mehr als 100.000 Menschen leben, lagern knapp 13 Prozent des französischen radioaktiven Abfalls in Containern unter freiem Himmel auf einem Parkplatz. Zudem wurde öffentlich, dass Deutschland sogar in noch größerem Maße radioaktiven Abfall nach Russland exportiert. Die Lagerung wird vom zuständigen Sicherheitsbeamten dort unkritisch gesehen. Er gestand in einem Interview jedoch ein, dass im Falle eines Flugzeugabsturzes oder eines ähnlichen Unfalles in der Nähe der Container ein Problem bestünde. Die kirgisische Stadt Mailuussuu ist umgeben von 36 nicht gesicherten Lagern von Uranabfällen und zählt zu den zehn am schlimmsten verseuchten Gegenden der Erde. Seit mindestens 2009 droht der Abrutsch von 180.000 Kubikmetern Uranschlamm in einen Fluss, wodurch das Trinkwasser in Kirgisistan und Usbekistan radioaktiv verseucht würde.

Im September 2009 wurde 28 Kilometer vor der Küste Süditaliens das Wrack eines 110 Meter langen Frachters mit 120 Behältern Atommüll an Bord entdeckt. Damit wurde der seit Jahrzehnten bestehende Verdacht bestätigt, dass die italienische Mafia Giftmüll im Mittelmeer entsorgt. Mindestens 32 Schiffe mit Gift- und Atommüll sollen auf diese Weise in der Adria, dem Tyrrhenischen Meer und vor den Küsten Afrikas versenkt worden sein. Die Herkunft des radioaktiven Materials ist bislang nicht geklärt. Es soll nicht nur die Ndrangheta beteiligt gewesen sein, sondern auch der Geheimdienst und die Politik – manche damaligen Ermittler dürfen „aus institutionellen Gründen“ nicht über die Vorfälle sprechen, es gibt ungeklärte Todesfälle, die mit diesen Fällen in Zusammenhang gebracht werden. Auch Giftmüll ist offenbar so entsorgt worden.

Gegenwärtig sind in 19 der 41 Länder, die Kernenergie nutzen, Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Betrieb. Zumeist werden dabei Abfälle mit kurzer Halbwertszeit (< 30 Jahre) in oberflächennahe Kammern in bis zu 10 m Tiefe eingelagert. Nach Beendigung des Einlagerungsbetriebs schließt sich eine ca. 300 Jahre lange Überwachungsphase an, während deren die Nutzung des Geländes normalerweise eingeschränkt ist. In Schweden und Finnland gibt es Endlager in Form von oberflächennahen Felskavernen in Tiefen von etwa 70 bis 100 m unter der Erdoberfläche. Für hochradioaktive und langlebige Abfälle wird weltweit die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen angestrebt. In Yucca Mountain (USA), Olkiluoto (Finnland) und in Forsmark (Schweden) sind entsprechende Endlager konkret geplant.

Quelle: Wikipedia

Weiteres Milliarden-Debakel

Die Wiederaufarbeitungsanlage in Karlsruhe sollte die Atomwirtschaft in Deutschland revolutionieren, jetzt kostet die Entsorgung der strahlenden Altlast den Steuerzahler Milliarden. Nach SPIEGEL-Informationen wird sie noch teurer als bislang angenommen.

Die "Atomsuppe" ist endlich angerichtet. Fast 20 Jahre lang gammelten 60.000 Liter plutoniumverseuchte Salpetersäure im Atomforschungszentrum im Karlsruher Hardtwald in großen Tanks vor sich hin. Inzwischen aber ist der schwierigste Teil beim Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe geschafft, die gefährliche Brühe ist in den vergangenen Monaten in Glaskokillen eingeschweißt worden. In der Nacht zum Mittwoch soll der Atommüll nun in fünf Castorbehältern nach Lubmin bei Greifswald gebracht werden. Im "Zwischenlager Nord" wird die strahlende Fracht so lange deponiert, bis die Bundesrepublik einmal ein atomares Endlager für hochaktiven Strahlenmüll gefunden hat.

Die Atomkraftgegner gehen wieder einmal auf die Straße und wollen, wie gewohnt, die Schienen blockieren. Anders aber als bei den sich jährlich wiederholenden Protesten im Wendland dreht sich diesmal nicht alles um die ungeklärte Endlagerfrage. Es geht auch darum, welche Zeche die Bürger heute für den einstigen Traum vom besonders preisgünstigen Atomstrom zahlen müssen. Die Karlsruher Atomsuppe ist nämlich der traurige Rest eines gescheiterten atomaren Versuchs - und symbolisiert zugleich ein Milliarden-Fiasko. Die badische Atomfabrik sollte nämlich einst als Pilotanlage für die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf dienen. Damit wollten Politik und Energiewirtschaft bis in die achtziger Jahre hin den nuklearen Brennstoffkreislauf in Deutschland schließen.

In Wackersdorf, so der Plan, sollten die abgebrannten Brennstäbe deutscher Kernkraftwerke aufgearbeitet werden. Zunächst aber gingen die bestrahlten Brennstäbe ab 1971 nach Karlsruhe. Die Anlage in Wackersdorf allerdings wurde niemals fertig gestellt. Im Gegenteil, nach heftigen Protesten und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Demonstranten beerdigten Bundesregierung und bayerischen Landesregierung das Projekt 1989. Ein Jahr später war auch in der Karlsruher Versuchsanlage Schluss. Gut 200 Tonnen Brennstäbe sind dort in 19 Jahren aufgearbeitet worden. Seither geht es nur noch um die Frage, wie die Altlast beseitigt werden kann - und wer dafür aufkommt. Klar ist: Der Rückbau wird immer teurer.

* Nach bisherigen Schätzungen sollte es 2,63 Milliarden Euro kosten, in Karlsruhe wieder eine "grüne Wiese" zu schaffen. Nun aber rechnet die Bundesregierung mit 500 Millionen Euro "Gesamtmehrkosten der öffentlichen Hand", weil sich die Errichtung des Endlagers Konrad in Niedersachsen voraussichtlich um fünf Jahre bis 2019 verzögert. Dort sollen viele verstrahlte Bauteile aus Karlsruhe gelagert werden. Die neue Berechnung brachte die atompolitische Sprecherin der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, durch eine parlamentarische Anfrage in Erfahrung.

* Ärgerlich für die Steuerzahler: Lediglich 832 Millionen Euro der Kosten muss die Energiewirtschaft tragen, obwohl rund 70 Prozent der Strahlung der Hinterlassenschaft durch Atomkraftwerke verursacht wurden. Grund dafür ist eine Vereinbarung aus dem Jahr 1991. Damals einigten sich die Bundesregierung, das Land Baden-Württemberg und die Konzerne, den Anteil der Industrie als pauschale Summe zu deckeln.

* Ursprünglich sollten sie gar nur 511 Millionen Euro zahlen, den Rest Bund und Land im Verhältnis 91,8 zu 8,2 Prozent übernehmen. Optimistisch war damals auch der Zeitplan. Spätestens im Jahre 2003 sei der Rückbau abgeschlossen, heißt es in den Vereinbarungen. Inzwischen geht die Bundesregierung von einem Ende der Arbeiten in Jahre 2023 aus - 33 Jahre, nachdem der Betrieb in Karlsruhe endete.

So sorglos die Verantwortlichen mit Steuergeldern umgingen, so unbekümmert war in Karlsruhe auch der Umgang mit radioaktiven Stoffen. Vor allem in den siebziger Jahren kam es zu etlichen Zwischenfällen, wie alte Unterlagen belegen. Mal landeten atomare Stoffe im Hausmüll, mal sickerte verstrahltes Abwasser ins Erdreich, weil Rohre über Monate hinweg unbemerkt leckten. Alleine 16 mal musste 1974 Mitarbeiter Brände in der Anlage löschen, mindestens einmal zog dabei auch eine strahlende Rauchwolke über das Gelände.

Aus heutiger Sicht auch kurios ist ein Vorgang aus dem Jahre 1975: Bei einem Transport Plutonium über den Hof habe sich das "Klebeband, das um den Deckel des Abschirmbehälters geklebt war", gelöst, heißt es in einem Vermerk. Deshalb habe "radioaktive Flüssigkeit" auslaufen können. 1974 rief die Pannenserie gar den damalige Bundesinnenminister Werner Maihofer auf den Plan. Die "Häufigkeit der Vorkommnisse" lasse auf "systematische Schwierigkeiten in der Anlage schließen", stellt er in einem Brief an den Bundestag mit. Die Fehler lägen unter anderem daran, dass die Anlage zu wenig Platz habe, um radioaktiven Müll zu lagern. Offenbar lief der Abtransport der Fässer ins Atommülllager Asse nicht so schnell wie geplant.

Der Politiker hatte auch eine gute Nachricht: Die Bevölkerung müsse sich keine Sorgen machen. Es bestehe keine Gefährdung, "obwohl einige der Vorkommnisse vorübergehende Kontaminationen in der näheren, allerdings unbewohnten Umgebung des Kernforschungszentrums verursachten."

Quelle: Spiegel Online

Die "Atomsuppe" ist endlich angerichtet. Fast 20 Jahre lang gammelten 60.000 Liter plutoniumverseuchte Salpetersäure im Atomforschungszentrum im Karlsruher Hardtwald in großen Tanks vor sich hin. Inzwischen aber ist der schwierigste Teil beim Rückbau der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe geschafft, die gefährliche Brühe ist in den vergangenen Monaten in Glaskokillen eingeschweißt worden. In der Nacht zum Mittwoch soll der Atommüll nun in fünf Castorbehältern nach Lubmin bei Greifswald gebracht werden. Im "Zwischenlager Nord" wird die strahlende Fracht so lange deponiert, bis die Bundesrepublik einmal ein atomares Endlager für hochaktiven Strahlenmüll gefunden hat.

Die Atomkraftgegner gehen wieder einmal auf die Straße und wollen, wie gewohnt, die Schienen blockieren. Anders aber als bei den sich jährlich wiederholenden Protesten im Wendland dreht sich diesmal nicht alles um die ungeklärte Endlagerfrage. Es geht auch darum, welche Zeche die Bürger heute für den einstigen Traum vom besonders preisgünstigen Atomstrom zahlen müssen. Die Karlsruher Atomsuppe ist nämlich der traurige Rest eines gescheiterten atomaren Versuchs - und symbolisiert zugleich ein Milliarden-Fiasko. Die badische Atomfabrik sollte nämlich einst als Pilotanlage für die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf dienen. Damit wollten Politik und Energiewirtschaft bis in die achtziger Jahre hin den nuklearen Brennstoffkreislauf in Deutschland schließen.

In Wackersdorf, so der Plan, sollten die abgebrannten Brennstäbe deutscher Kernkraftwerke aufgearbeitet werden. Zunächst aber gingen die bestrahlten Brennstäbe ab 1971 nach Karlsruhe. Die Anlage in Wackersdorf allerdings wurde niemals fertig gestellt. Im Gegenteil, nach heftigen Protesten und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Demonstranten beerdigten Bundesregierung und bayerischen Landesregierung das Projekt 1989. Ein Jahr später war auch in der Karlsruher Versuchsanlage Schluss. Gut 200 Tonnen Brennstäbe sind dort in 19 Jahren aufgearbeitet worden. Seither geht es nur noch um die Frage, wie die Altlast beseitigt werden kann - und wer dafür aufkommt. Klar ist: Der Rückbau wird immer teurer.

* Nach bisherigen Schätzungen sollte es 2,63 Milliarden Euro kosten, in Karlsruhe wieder eine "grüne Wiese" zu schaffen. Nun aber rechnet die Bundesregierung mit 500 Millionen Euro "Gesamtmehrkosten der öffentlichen Hand", weil sich die Errichtung des Endlagers Konrad in Niedersachsen voraussichtlich um fünf Jahre bis 2019 verzögert. Dort sollen viele verstrahlte Bauteile aus Karlsruhe gelagert werden. Die neue Berechnung brachte die atompolitische Sprecherin der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, durch eine parlamentarische Anfrage in Erfahrung.

* Ärgerlich für die Steuerzahler: Lediglich 832 Millionen Euro der Kosten muss die Energiewirtschaft tragen, obwohl rund 70 Prozent der Strahlung der Hinterlassenschaft durch Atomkraftwerke verursacht wurden. Grund dafür ist eine Vereinbarung aus dem Jahr 1991. Damals einigten sich die Bundesregierung, das Land Baden-Württemberg und die Konzerne, den Anteil der Industrie als pauschale Summe zu deckeln.

* Ursprünglich sollten sie gar nur 511 Millionen Euro zahlen, den Rest Bund und Land im Verhältnis 91,8 zu 8,2 Prozent übernehmen. Optimistisch war damals auch der Zeitplan. Spätestens im Jahre 2003 sei der Rückbau abgeschlossen, heißt es in den Vereinbarungen. Inzwischen geht die Bundesregierung von einem Ende der Arbeiten in Jahre 2023 aus - 33 Jahre, nachdem der Betrieb in Karlsruhe endete.

So sorglos die Verantwortlichen mit Steuergeldern umgingen, so unbekümmert war in Karlsruhe auch der Umgang mit radioaktiven Stoffen. Vor allem in den siebziger Jahren kam es zu etlichen Zwischenfällen, wie alte Unterlagen belegen. Mal landeten atomare Stoffe im Hausmüll, mal sickerte verstrahltes Abwasser ins Erdreich, weil Rohre über Monate hinweg unbemerkt leckten. Alleine 16 mal musste 1974 Mitarbeiter Brände in der Anlage löschen, mindestens einmal zog dabei auch eine strahlende Rauchwolke über das Gelände.

Aus heutiger Sicht auch kurios ist ein Vorgang aus dem Jahre 1975: Bei einem Transport Plutonium über den Hof habe sich das "Klebeband, das um den Deckel des Abschirmbehälters geklebt war", gelöst, heißt es in einem Vermerk. Deshalb habe "radioaktive Flüssigkeit" auslaufen können. 1974 rief die Pannenserie gar den damalige Bundesinnenminister Werner Maihofer auf den Plan. Die "Häufigkeit der Vorkommnisse" lasse auf "systematische Schwierigkeiten in der Anlage schließen", stellt er in einem Brief an den Bundestag mit. Die Fehler lägen unter anderem daran, dass die Anlage zu wenig Platz habe, um radioaktiven Müll zu lagern. Offenbar lief der Abtransport der Fässer ins Atommülllager Asse nicht so schnell wie geplant.

Der Politiker hatte auch eine gute Nachricht: Die Bevölkerung müsse sich keine Sorgen machen. Es bestehe keine Gefährdung, "obwohl einige der Vorkommnisse vorübergehende Kontaminationen in der näheren, allerdings unbewohnten Umgebung des Kernforschungszentrums verursachten."

Quelle: Spiegel Online

Montag, 14. Februar 2011

Neuenburg gegen AKW

In einem Bericht zuhanden des Kantonsparlaments empfiehlt die Neuenburger Regierung, den Bau von neuen Atomkraftwerken abzulehnen. Die Neuenburger Exekutive will auf erneuerbare Energien und Gaskraftwerke setzen.

Wie es die Neuenburger Verfassung vorschreibe, entscheide das Parlament abschliessend über die Position des Kantons Neuenburg zum Bau von neuen Atomkraftwerken, schreibt die Neuenburger Regierung in einem Communiqué. Sie selbst spricht sich dagegen aus. Vielmehr will sie auf erneuerbare Energien und Gaskraftwerke setzen. "Vor allem im Hinblick auf das grosse Forschungspotential bei erneuerbaren Energien." Die Regierung streicht in ihrem Bericht an das Parlament zudem die Vorteile von Gaskraftwerken gegenüber Atomkraftwerken heraus - etwa keine gefährlichen Abfälle.

Der Kanton Bern sagte am Sonntag knapp Ja zu einem Neubau in Mühleberg (siehe Bild) - gleich am Montag zieht die Neuenburger Regierung nach und spricht sich generell gegen AKW-Neubauten in der Schweiz aus.

Der Kanton Bern sagte am Sonntag knapp Ja zu einem Neubau in Mühleberg (siehe Bild) - gleich am Montag zieht die Neuenburger Regierung nach und spricht sich generell gegen AKW-Neubauten in der Schweiz aus.

Die Energiekonzerne Axpo, Alpiq und BKW planen als Ersatz für die bisherigen Anlagen neue Atomkraftwerke. Für die beiden als nötig angesehen Anlagen sind bislang die drei Standorte Beznau AG, Gösgen SO und Mühleberg BE in Diskussion. Der Bundesrat wird in seinem für Mitte 2012 geplanten Entscheid über die Rahmenbewilligungsgesuche die kantonalen Stellungnahmen berücksichtigen. Nach der Abstimmung in Bern wird das Volk laut derzeitigem Stand noch im Jura und im Waadtland mitbestimmen können, wie Matthieu Buchs, Mediensprecher des Bundesamtes für Energie, erklärte. Die Urnengänge finden am 15. Mai statt.

Möglich wären Abstimmungen zudem in den Kantonen Genf und Neuenburg, falls genügend Unterschriften gegen den Entscheid gesammelt würden, sowie im Wallis, falls das Parlament eine Volksbefragung verlangt. In den restlichen Kantonen entscheiden die Exekutiven. In Solothurn und Aargau können zusätzlich die Parlamente Stellung nehmen, im Tessin kann der Grosse Rat angefragt werden. Die Regierungsräte haben für ihre Stellungnahmen Zeit bis Ende März 2011. Nach allfälligen Parlamentsdebatten und Abstimmungen sollen dann alle definitiven Stellungnahmen spätestens Anfang nächsten Jahres öffentlich aufgelegt werden.

Quelle: SDA / Aargauerzeitung

Wie es die Neuenburger Verfassung vorschreibe, entscheide das Parlament abschliessend über die Position des Kantons Neuenburg zum Bau von neuen Atomkraftwerken, schreibt die Neuenburger Regierung in einem Communiqué. Sie selbst spricht sich dagegen aus. Vielmehr will sie auf erneuerbare Energien und Gaskraftwerke setzen. "Vor allem im Hinblick auf das grosse Forschungspotential bei erneuerbaren Energien." Die Regierung streicht in ihrem Bericht an das Parlament zudem die Vorteile von Gaskraftwerken gegenüber Atomkraftwerken heraus - etwa keine gefährlichen Abfälle.

Der Kanton Bern sagte am Sonntag knapp Ja zu einem Neubau in Mühleberg (siehe Bild) - gleich am Montag zieht die Neuenburger Regierung nach und spricht sich generell gegen AKW-Neubauten in der Schweiz aus.

Der Kanton Bern sagte am Sonntag knapp Ja zu einem Neubau in Mühleberg (siehe Bild) - gleich am Montag zieht die Neuenburger Regierung nach und spricht sich generell gegen AKW-Neubauten in der Schweiz aus. Die Energiekonzerne Axpo, Alpiq und BKW planen als Ersatz für die bisherigen Anlagen neue Atomkraftwerke. Für die beiden als nötig angesehen Anlagen sind bislang die drei Standorte Beznau AG, Gösgen SO und Mühleberg BE in Diskussion. Der Bundesrat wird in seinem für Mitte 2012 geplanten Entscheid über die Rahmenbewilligungsgesuche die kantonalen Stellungnahmen berücksichtigen. Nach der Abstimmung in Bern wird das Volk laut derzeitigem Stand noch im Jura und im Waadtland mitbestimmen können, wie Matthieu Buchs, Mediensprecher des Bundesamtes für Energie, erklärte. Die Urnengänge finden am 15. Mai statt.

Möglich wären Abstimmungen zudem in den Kantonen Genf und Neuenburg, falls genügend Unterschriften gegen den Entscheid gesammelt würden, sowie im Wallis, falls das Parlament eine Volksbefragung verlangt. In den restlichen Kantonen entscheiden die Exekutiven. In Solothurn und Aargau können zusätzlich die Parlamente Stellung nehmen, im Tessin kann der Grosse Rat angefragt werden. Die Regierungsräte haben für ihre Stellungnahmen Zeit bis Ende März 2011. Nach allfälligen Parlamentsdebatten und Abstimmungen sollen dann alle definitiven Stellungnahmen spätestens Anfang nächsten Jahres öffentlich aufgelegt werden.

Quelle: SDA / Aargauerzeitung

Erneuerbare legen zu

Im Vergleich zur Atomausstiegs-Abstimmung 2003, als sich noch 68% der Berner Stimmbevölkerung für die Atomkraft ausgesprochen haben, hat die Zustimmung nunmehr noch knapp 51% massiv abgenommen. Die Gruppe NEUE ENERGIE Bern nimmt deshalb mit Genugtuung zur Kenntnis, dass das Vertrauen in eine nachhaltige Energieversorgung auf Basis der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz stark gewachsen ist. Sie ist überzeugt, dass sich dieser starke Trend weiterhin fortsetzen wird.

Die «Gruppe NEUE ENERGIE Bern», die rund 60 Unternehmungen der Berner Wirtschaft vereint, wird weiterhin aktiv bleiben. Sie wird sich auch in Zukunft an der Berner Energiepolitik beteiligen - wie sie in einer Medienmitteilung nach der AKW-Abstimmung vom Wochenende verlauten lässt. Mit der Abstimmung zum neuen Energiegesetz steht eine weitere Entscheidung vor der Türe. Die Vertreter der Berner KMU werden sich für ein JA zum neuen Energiegesetz engagieren.

Eine nur noch knappe Mehrheit der Bernerinnen und Berner will zwar auch künftig nicht auf Atomenergie aus Mühleberg verzichten. Die atomfreundliche Haltung des Kantons Bern hat aber von 68% auf nur noch 51% massiv abgenommen. Die Gruppe NEUE ERNEGIE Bern ist überzeugt, dass die Zeit für die erneuerbaren Energien läuft und auch die Berner Wirtschaft von diesem Trend profitieren kann. Mit jedem Jahr holen die erneuerbaren Energien auf, werden günstiger und gewinnen Marktanteile. Allein 2009 stammten 62 Prozent der neu installierten Leistung weltweit aus erneuerbaren Energien. Und der Trend hält an. Europa will den Anteil an grüner Energie bis 2020 auf 20% erhöhen. Auch die Schweiz wird sich dieser Entwicklung nicht verschliessen können. Die Vertreter der Gruppe NEUE ENERGIE Bern sind weiterhin überzeugt, dass die Zukunft einer nachhaltigen Energieversorgung ohne Atom gehören wird.

Mit einer einheimischen und ressourcenschonenden Energieversorgung sind viele Vorteile verbunden: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz werden hier vor Ort entwickelt, gefertigt, installiert und betrieben. Die Berner Industrie, das Berner Gewerbe aber auch die Landwirtschaft profitieren davon gleichermassen. Allein die 5 grössten Berner Solarunternehmen beschäftigen heute rund 1'300 Personen und erzielten im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 1.2 Milliarden Franken. Generell gilt, dass Volkswirtschaften, die in Zukunft vorne mit dabei sein wollen, heute in erneuerbare Energien und in die Energieeffizienz investieren. Bern hat diesen Anschluss zum Schaden der Berner Volkswirtschaft vorerst leider nicht geschafft.

Weitere Informationen: Gruppe NEUE ENERGIE Bern, Stefan Batzli, 079 420 46 66

Die «Gruppe NEUE ENERGIE Bern», die rund 60 Unternehmungen der Berner Wirtschaft vereint, wird weiterhin aktiv bleiben. Sie wird sich auch in Zukunft an der Berner Energiepolitik beteiligen - wie sie in einer Medienmitteilung nach der AKW-Abstimmung vom Wochenende verlauten lässt. Mit der Abstimmung zum neuen Energiegesetz steht eine weitere Entscheidung vor der Türe. Die Vertreter der Berner KMU werden sich für ein JA zum neuen Energiegesetz engagieren.

Eine nur noch knappe Mehrheit der Bernerinnen und Berner will zwar auch künftig nicht auf Atomenergie aus Mühleberg verzichten. Die atomfreundliche Haltung des Kantons Bern hat aber von 68% auf nur noch 51% massiv abgenommen. Die Gruppe NEUE ERNEGIE Bern ist überzeugt, dass die Zeit für die erneuerbaren Energien läuft und auch die Berner Wirtschaft von diesem Trend profitieren kann. Mit jedem Jahr holen die erneuerbaren Energien auf, werden günstiger und gewinnen Marktanteile. Allein 2009 stammten 62 Prozent der neu installierten Leistung weltweit aus erneuerbaren Energien. Und der Trend hält an. Europa will den Anteil an grüner Energie bis 2020 auf 20% erhöhen. Auch die Schweiz wird sich dieser Entwicklung nicht verschliessen können. Die Vertreter der Gruppe NEUE ENERGIE Bern sind weiterhin überzeugt, dass die Zukunft einer nachhaltigen Energieversorgung ohne Atom gehören wird.

Mit einer einheimischen und ressourcenschonenden Energieversorgung sind viele Vorteile verbunden: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz werden hier vor Ort entwickelt, gefertigt, installiert und betrieben. Die Berner Industrie, das Berner Gewerbe aber auch die Landwirtschaft profitieren davon gleichermassen. Allein die 5 grössten Berner Solarunternehmen beschäftigen heute rund 1'300 Personen und erzielten im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 1.2 Milliarden Franken. Generell gilt, dass Volkswirtschaften, die in Zukunft vorne mit dabei sein wollen, heute in erneuerbare Energien und in die Energieeffizienz investieren. Bern hat diesen Anschluss zum Schaden der Berner Volkswirtschaft vorerst leider nicht geschafft.

Weitere Informationen: Gruppe NEUE ENERGIE Bern, Stefan Batzli, 079 420 46 66

Sonntag, 13. Februar 2011

Nichts da im Wellenberg

Die Stimmberechtigten des Kantons Nidwaldens lehnen ein Lager für radioaktive Abfälle im Wellenberg weiter ab. Sie haben sich am Sonntag mit 11'602 zu 2948 Stimmen klar gegen ein mögliches Tiefenlager im eigenen Kanton ausgesprochen. Die Stimmbeteiligung betrug 50,76 Prozent.

Formal hiessen die Stimmberechtigten die Stellungnahme des Regierungsrates an den Bund gut, der zur Zeit einen Lagerstandort sucht. Der Wellenberg sei aus der Liste der möglichen Standorte zu streichen, verlangt die Kantonsregierung. Dass das Volk dasselbe fordert, ist nicht überraschend. Es hatte 1995 und 2002 der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) Konzessionen für Bohrungen verweigert. Zuvor hatte es sich Mitspracherechte gesichert, weshalb es am Sonntag Stellung zur Haltung der Kantonsregierung beziehen konnte.

Nidwalden ruft dem Bundesrat in Erinnerung, dass er nach der letzten Wellenberg-Abstimmung zugesichert habe, dass es im Wellenberg kein Tiefenlager geben werde. Zudem seien andere Standorte geologisch besser geeignet als der Wellenberg. Der Bund kommentiert das Nein des Kantons Nidwalden zu einem Lager für radioaktive Abfälle im Wellenberg nicht. Das zuständige Departement teilte am Sonntag mit, es habe den Entscheid "zur Kenntnis genommen".

Bei der definitiven Standortwahl würden die Meinungsäusserungen der Bevölkerung aus betroffenen Kantonen "selbstverständlich mitberücksichtigt", schreibt das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) in einer Mitteilung. Das UVEK ruft in Erinnerung, dass die Standortsuche in drei Etappen durchgeführt wird, die innert zehn bis zwölf Jahren zu einem Resultat führen sollen. Derzeit würden die Stellungnahmen aus der öffentlichen Anhörung zur ersten Etappe ausgewertet.

Der Bundesrat werde voraussichtlich im Herbst entscheiden, welche Standortgebiete im weiteren Auswahlverfahren verbleiben würden. In der zweiten Etappe würden die Standortgebiete sicherheitstechnisch vertieft untersucht. In der dritten Etappe erfolge dann die definitive Standortwahl, und das Rahmenbewilligungsverfahren werde eingeleitet.

Quelle: SDA

Formal hiessen die Stimmberechtigten die Stellungnahme des Regierungsrates an den Bund gut, der zur Zeit einen Lagerstandort sucht. Der Wellenberg sei aus der Liste der möglichen Standorte zu streichen, verlangt die Kantonsregierung. Dass das Volk dasselbe fordert, ist nicht überraschend. Es hatte 1995 und 2002 der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) Konzessionen für Bohrungen verweigert. Zuvor hatte es sich Mitspracherechte gesichert, weshalb es am Sonntag Stellung zur Haltung der Kantonsregierung beziehen konnte.

Nidwalden ruft dem Bundesrat in Erinnerung, dass er nach der letzten Wellenberg-Abstimmung zugesichert habe, dass es im Wellenberg kein Tiefenlager geben werde. Zudem seien andere Standorte geologisch besser geeignet als der Wellenberg. Der Bund kommentiert das Nein des Kantons Nidwalden zu einem Lager für radioaktive Abfälle im Wellenberg nicht. Das zuständige Departement teilte am Sonntag mit, es habe den Entscheid "zur Kenntnis genommen".

Bei der definitiven Standortwahl würden die Meinungsäusserungen der Bevölkerung aus betroffenen Kantonen "selbstverständlich mitberücksichtigt", schreibt das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) in einer Mitteilung. Das UVEK ruft in Erinnerung, dass die Standortsuche in drei Etappen durchgeführt wird, die innert zehn bis zwölf Jahren zu einem Resultat führen sollen. Derzeit würden die Stellungnahmen aus der öffentlichen Anhörung zur ersten Etappe ausgewertet.

Der Bundesrat werde voraussichtlich im Herbst entscheiden, welche Standortgebiete im weiteren Auswahlverfahren verbleiben würden. In der zweiten Etappe würden die Standortgebiete sicherheitstechnisch vertieft untersucht. In der dritten Etappe erfolge dann die definitive Standortwahl, und das Rahmenbewilligungsverfahren werde eingeleitet.

Quelle: SDA

Samstag, 12. Februar 2011

Ausbaupläne zerbröseln

Die Tschechische Regierung berät derzeit den Zeitplan für AKW-Ausbau in Temelin: Außenpolitische und wirtschaftliche Bedenken überwiegen! Befürchtet wird unter anderem eine zu grosse Abhängigkeit von Russland. Doch weitere Risiken stehen im Weg. Von einer Atomrenaissance in Europa kann weiterhin keine Rede sein.

Diese Woche beriet die tschechische Regierung den neuen Zeitplan für den Ausbau des AKW Temelin (im Bild die bestehende Anlage) um zwei weitere Blöcke. Bei der Planung der nächsten Schritte zur Auswahl eines AKW-Typs sowie eines AKW-Erbauers kamen nun auch die außenpolitischen Auswirkungen der Ablehnung eines Anbieters deutlich zur Sprache. „Denn durch den Neubau von Atomkraftwerken wird die Abhängigkeit von Technologie- und Energieimporten - nicht wie von der Atomlobby versprochen sinken -, sondern ganz im Gegenteil noch steigen.

Diese Woche beriet die tschechische Regierung den neuen Zeitplan für den Ausbau des AKW Temelin (im Bild die bestehende Anlage) um zwei weitere Blöcke. Bei der Planung der nächsten Schritte zur Auswahl eines AKW-Typs sowie eines AKW-Erbauers kamen nun auch die außenpolitischen Auswirkungen der Ablehnung eines Anbieters deutlich zur Sprache. „Denn durch den Neubau von Atomkraftwerken wird die Abhängigkeit von Technologie- und Energieimporten - nicht wie von der Atomlobby versprochen sinken -, sondern ganz im Gegenteil noch steigen.

Tschechien würde sich bei der Wahl des russischen Anbieters endgültig von den russischen Technologie- und Brennelementelieferungen abhängig machen“, kommentiert Reinhard Uhrig, Atomkraftexperte von GLOBAL 2000, die wirtschaftlichen und außenpolitischen Bedenken der Tschechischen Regierung. „Hinter den drei Atomkraft-Multis, die sich am Bieterverfahren beteiligen, stehen jeweils mächtige staatliche Interessen: im Falle von Westinghouse die der USA, bei Areva die von Frankreich und bei Atomstroyexport die von Russland“, so Uhrig. Im Herbst 2010 zog der zweidrittel-staatliche tschechische Energiekonzern CEZ daher bereits die vorläufige Notbremse für den Ausbau des AKW: Premierminister Petr Nečas nannte Ende Oktober „Risiken der Sicherheit sowie ökonomische und außenpolitische Risiken“ als Grund.

Das Regierungspapier für die Errichtung von Temelin hat die übliche Nuklearpropaganda verlassen und hält kurz fest: „Es gibt in Europa keine nukleare Renaissance. Während die Atombefürworter gerne von einer nuklearen Renaissance sprechen, findet in Europa keine statt, denn es sind nur zwei Reaktoren in Bau.“ Denn auch die Wirtschaftlichkeit der Atomkraft ist fragwürdig: Ein neues Atomkraftwerk kostet derzeit im Schnitt € 3500 pro installiertem Kilowatt Leistung — Windparks lassen sich bereits ab € 890 pro Kilowatt errichten. „Noch bevor also ein Großteil der externen Kosten für Infrastruktur, Versicherung, Rückbau und Lagerung des Atommülls auf die Allgemeinheit abgewälzt wird, rechnen sich Atomkraft-Neubauten nicht. Wenn man die konstante, krebserregende Freisetzung von radioaktiven Spaltprodukten, die Gefahr von Unfällen - wie vor 25 Jahren in Tschernobyl - sowie die ungelöste Endlagerfrage für den Atommüll betrachtet, gibt es nur eine sinnvolle Antwort: den Ausbau abblasen“, schlussfolgert Uhrig.

Das geschieht auch bei einer zunehmenden Anzahl von AKW-Projekten in Europa: Bereits letztes Jahr stieg die CEZ in Rumänien aus dem Cernavoda-Projekt aus, zwei weitere Investoren und der deutsche Multi RWE zogen sich im Jänner zurück. In Bulgarien stieg RWE bereits 2009 aus dem Belene-Projekt aus, die Investorensuche zieht sich so in die Länge, dass sogar der russische Technologielieferant Atomstroyexport mit einem Aus des Projekts rechnet. „Die sogenannte ‚Renaissance’ der Atomenergie wäre also eine teure Rückkehr ins ‚Energiealtertum’ ohne Fortschritt“, so Uhrig.

Quelle: oekonews.at

Diese Woche beriet die tschechische Regierung den neuen Zeitplan für den Ausbau des AKW Temelin (im Bild die bestehende Anlage) um zwei weitere Blöcke. Bei der Planung der nächsten Schritte zur Auswahl eines AKW-Typs sowie eines AKW-Erbauers kamen nun auch die außenpolitischen Auswirkungen der Ablehnung eines Anbieters deutlich zur Sprache. „Denn durch den Neubau von Atomkraftwerken wird die Abhängigkeit von Technologie- und Energieimporten - nicht wie von der Atomlobby versprochen sinken -, sondern ganz im Gegenteil noch steigen.

Diese Woche beriet die tschechische Regierung den neuen Zeitplan für den Ausbau des AKW Temelin (im Bild die bestehende Anlage) um zwei weitere Blöcke. Bei der Planung der nächsten Schritte zur Auswahl eines AKW-Typs sowie eines AKW-Erbauers kamen nun auch die außenpolitischen Auswirkungen der Ablehnung eines Anbieters deutlich zur Sprache. „Denn durch den Neubau von Atomkraftwerken wird die Abhängigkeit von Technologie- und Energieimporten - nicht wie von der Atomlobby versprochen sinken -, sondern ganz im Gegenteil noch steigen. Tschechien würde sich bei der Wahl des russischen Anbieters endgültig von den russischen Technologie- und Brennelementelieferungen abhängig machen“, kommentiert Reinhard Uhrig, Atomkraftexperte von GLOBAL 2000, die wirtschaftlichen und außenpolitischen Bedenken der Tschechischen Regierung. „Hinter den drei Atomkraft-Multis, die sich am Bieterverfahren beteiligen, stehen jeweils mächtige staatliche Interessen: im Falle von Westinghouse die der USA, bei Areva die von Frankreich und bei Atomstroyexport die von Russland“, so Uhrig. Im Herbst 2010 zog der zweidrittel-staatliche tschechische Energiekonzern CEZ daher bereits die vorläufige Notbremse für den Ausbau des AKW: Premierminister Petr Nečas nannte Ende Oktober „Risiken der Sicherheit sowie ökonomische und außenpolitische Risiken“ als Grund.

Das Regierungspapier für die Errichtung von Temelin hat die übliche Nuklearpropaganda verlassen und hält kurz fest: „Es gibt in Europa keine nukleare Renaissance. Während die Atombefürworter gerne von einer nuklearen Renaissance sprechen, findet in Europa keine statt, denn es sind nur zwei Reaktoren in Bau.“ Denn auch die Wirtschaftlichkeit der Atomkraft ist fragwürdig: Ein neues Atomkraftwerk kostet derzeit im Schnitt € 3500 pro installiertem Kilowatt Leistung — Windparks lassen sich bereits ab € 890 pro Kilowatt errichten. „Noch bevor also ein Großteil der externen Kosten für Infrastruktur, Versicherung, Rückbau und Lagerung des Atommülls auf die Allgemeinheit abgewälzt wird, rechnen sich Atomkraft-Neubauten nicht. Wenn man die konstante, krebserregende Freisetzung von radioaktiven Spaltprodukten, die Gefahr von Unfällen - wie vor 25 Jahren in Tschernobyl - sowie die ungelöste Endlagerfrage für den Atommüll betrachtet, gibt es nur eine sinnvolle Antwort: den Ausbau abblasen“, schlussfolgert Uhrig.

Das geschieht auch bei einer zunehmenden Anzahl von AKW-Projekten in Europa: Bereits letztes Jahr stieg die CEZ in Rumänien aus dem Cernavoda-Projekt aus, zwei weitere Investoren und der deutsche Multi RWE zogen sich im Jänner zurück. In Bulgarien stieg RWE bereits 2009 aus dem Belene-Projekt aus, die Investorensuche zieht sich so in die Länge, dass sogar der russische Technologielieferant Atomstroyexport mit einem Aus des Projekts rechnet. „Die sogenannte ‚Renaissance’ der Atomenergie wäre also eine teure Rückkehr ins ‚Energiealtertum’ ohne Fortschritt“, so Uhrig.

Quelle: oekonews.at

Freitag, 11. Februar 2011

Abstimmung unter Spannung

Mit Spannung erwartet die Schweiz das für den kommenden Sonntag angesetzte Votum des Berner Stimmvolks über die Zukunft des Atomkraftwerks (AKW) Mühleberg. Zwar werden die Bernerinnen und Berner nur konsultativ befragt, doch das Resultat der Abstimmung hat nach Einschätzung unter anderem des Zürcher Tages-Anzeigers grosse Signalwirkung.

Sagt der Kanton am Wochenende Ja zum Neubau eines neuen Kraftwerkes in Mühleberg, könnte sich das laut Tages-Anzeiger günstig auf die landesweite Abstimmung auswirken, die voraussichtlich 2013 stattfindet. Ein Nein liefere den Gegnern der Atomenergie ein starkes Argument. Entsprechend intensiv werde der Abstimmungskampf von beiden Seiten geführt - zumal die rot-grüne Kantonsregierung gegen ein neues AKW votierte und das bürgerlich dominierte Parlament dafür. Auch auf die Standortfrage für neue Atomkraftwerke in der Schweiz dürfte sich das Abstimmungsergebnis nach Einschätzung der online-Redaktion der TV-Station Schweizer Fernsehen (SF) auswirken. Die Stromkonzerne Axpo, Alpiq und BKW wollen gemeinsam voraussichtlich zwei neue Kernkraftwerke bauen. Als Standorte für die beiden Anlagen werden Ss im Kanton Solothurn, Beznau im Aaargau und Mühleberg bei Bern diskutiert. Würden sich die Bernerinnen und Berner gegen ein neues AKW aussprechen, dürfte der Standort Mühleberg gemäss SF online aus dem Rennen sein.

Sagt der Kanton am Wochenende Ja zum Neubau eines neuen Kraftwerkes in Mühleberg, könnte sich das laut Tages-Anzeiger günstig auf die landesweite Abstimmung auswirken, die voraussichtlich 2013 stattfindet. Ein Nein liefere den Gegnern der Atomenergie ein starkes Argument. Entsprechend intensiv werde der Abstimmungskampf von beiden Seiten geführt - zumal die rot-grüne Kantonsregierung gegen ein neues AKW votierte und das bürgerlich dominierte Parlament dafür. Auch auf die Standortfrage für neue Atomkraftwerke in der Schweiz dürfte sich das Abstimmungsergebnis nach Einschätzung der online-Redaktion der TV-Station Schweizer Fernsehen (SF) auswirken. Die Stromkonzerne Axpo, Alpiq und BKW wollen gemeinsam voraussichtlich zwei neue Kernkraftwerke bauen. Als Standorte für die beiden Anlagen werden Ss im Kanton Solothurn, Beznau im Aaargau und Mühleberg bei Bern diskutiert. Würden sich die Bernerinnen und Berner gegen ein neues AKW aussprechen, dürfte der Standort Mühleberg gemäss SF online aus dem Rennen sein.

Die Abstimmung wurde nötig, weil Mühleberg I spätestens 2025 vom Netz muss. Das neue Werk würde - so fasst der Tages-Anzeiger zusammen - in der Nähe errichtet, solle einiges grösser ausfallen und ungefähr die vierfache Leistung erbringen. Besonders umstritten ist dieser Einschätzung zufolge das atomare Zwischenlager von Mühleberg. Es soll die hochradioaktiven Abfälle aufnehmen, die das neue Werk produzieren würde. Das sei weitaus sicherer, als die Abfälle zu transportieren, beschreibt der Tages-Anzeiger die Befürworter. Die Gegner kritisierten, man habe sie zu wenig klar über das Lager und dessen Grösse informiert. Es zeichne sich eine sehr hohe Stimmbeteiligung ab, zumal Bern in einer Ersatzwahl einen neuen Ständerat bestimmt.

Quelle: nachhaltigkeit.org

Sagt der Kanton am Wochenende Ja zum Neubau eines neuen Kraftwerkes in Mühleberg, könnte sich das laut Tages-Anzeiger günstig auf die landesweite Abstimmung auswirken, die voraussichtlich 2013 stattfindet. Ein Nein liefere den Gegnern der Atomenergie ein starkes Argument. Entsprechend intensiv werde der Abstimmungskampf von beiden Seiten geführt - zumal die rot-grüne Kantonsregierung gegen ein neues AKW votierte und das bürgerlich dominierte Parlament dafür. Auch auf die Standortfrage für neue Atomkraftwerke in der Schweiz dürfte sich das Abstimmungsergebnis nach Einschätzung der online-Redaktion der TV-Station Schweizer Fernsehen (SF) auswirken. Die Stromkonzerne Axpo, Alpiq und BKW wollen gemeinsam voraussichtlich zwei neue Kernkraftwerke bauen. Als Standorte für die beiden Anlagen werden Ss im Kanton Solothurn, Beznau im Aaargau und Mühleberg bei Bern diskutiert. Würden sich die Bernerinnen und Berner gegen ein neues AKW aussprechen, dürfte der Standort Mühleberg gemäss SF online aus dem Rennen sein.

Sagt der Kanton am Wochenende Ja zum Neubau eines neuen Kraftwerkes in Mühleberg, könnte sich das laut Tages-Anzeiger günstig auf die landesweite Abstimmung auswirken, die voraussichtlich 2013 stattfindet. Ein Nein liefere den Gegnern der Atomenergie ein starkes Argument. Entsprechend intensiv werde der Abstimmungskampf von beiden Seiten geführt - zumal die rot-grüne Kantonsregierung gegen ein neues AKW votierte und das bürgerlich dominierte Parlament dafür. Auch auf die Standortfrage für neue Atomkraftwerke in der Schweiz dürfte sich das Abstimmungsergebnis nach Einschätzung der online-Redaktion der TV-Station Schweizer Fernsehen (SF) auswirken. Die Stromkonzerne Axpo, Alpiq und BKW wollen gemeinsam voraussichtlich zwei neue Kernkraftwerke bauen. Als Standorte für die beiden Anlagen werden Ss im Kanton Solothurn, Beznau im Aaargau und Mühleberg bei Bern diskutiert. Würden sich die Bernerinnen und Berner gegen ein neues AKW aussprechen, dürfte der Standort Mühleberg gemäss SF online aus dem Rennen sein.Die Abstimmung wurde nötig, weil Mühleberg I spätestens 2025 vom Netz muss. Das neue Werk würde - so fasst der Tages-Anzeiger zusammen - in der Nähe errichtet, solle einiges grösser ausfallen und ungefähr die vierfache Leistung erbringen. Besonders umstritten ist dieser Einschätzung zufolge das atomare Zwischenlager von Mühleberg. Es soll die hochradioaktiven Abfälle aufnehmen, die das neue Werk produzieren würde. Das sei weitaus sicherer, als die Abfälle zu transportieren, beschreibt der Tages-Anzeiger die Befürworter. Die Gegner kritisierten, man habe sie zu wenig klar über das Lager und dessen Grösse informiert. Es zeichne sich eine sehr hohe Stimmbeteiligung ab, zumal Bern in einer Ersatzwahl einen neuen Ständerat bestimmt.

Quelle: nachhaltigkeit.org

Donnerstag, 10. Februar 2011

Korrosionsschäden drohen

Eicke R. Weber sorgt sich um die Sicherheit der weltweit 440 Atomkraftwerke. In der Diskussion um die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke wurde eine Frage oft nur gestreift: Die Betriebssicherheit von alternden Meilern. Erst kürzlich lasen wir, dass im AKW Grafenrheinfeld Hinweise auf einen Riss in einem Thermoschutzrohr ganz nahe dem zentralen Druckbehälter auftauchten – ein Problem, das eventuell zu einem schweren Kühlmittelaustritt führen könnte. Ein Kommentar von Eicke R. Weber.

Eicke R. Weber sorgt sich um die Sicherheit der weltweit 440 Atomkraftwerke. In der Diskussion um die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke wurde eine Frage oft nur gestreift: Die Betriebssicherheit von alternden Meilern. Erst kürzlich lasen wir, dass im AKW Grafenrheinfeld Hinweise auf einen Riss in einem Thermoschutzrohr ganz nahe dem zentralen Druckbehälter auftauchten – ein Problem, das eventuell zu einem schweren Kühlmittelaustritt führen könnte. Ein Kommentar von Eicke R. Weber.Die erwähnte Meldung erinnerte mich an ein Gespräch mit einem Kollegen in Berkeley, das ich vor etwa 15 Jahren geführt hatte. Dieser Kollege ist Experte auf dem Gebiet der Korrosion. Er war gerade vom früher weltgrößten Hersteller von AKW, wo er für Korrosionsprobleme zuständig war, nach Berkeley gekommen. Er erklärte mir, dass man sich dort, als die AKW jung waren, hauptsächlich mit Problemen im externen Sekundärkreislauf beschäftigt habe, dann mit Problemen kleinerer Rohre im Primärkreislauf. Er wolle in seiner dortigen Stelle aber nicht mehr sein, wenn die durch die intensive Strahlung beschleunigten Korrosionsprobleme an die großvolumigen Rohre des zentralen Kühlkreislaufs oder gar zum zentralen Druckbehälter selbst vordringen.

Externe Rohre ließen sich relativ leicht tauschen, aber je näher diese Leitungen an diesen zentralen Behälter mit den Kernbrennelementen herankommen, desto schwieriger würde eine Reparatur. Der zentrale Behälter ließe sich kaum reparieren. In jedem Jahr Volllastbetrieb werden die Rohre des zentralen Kühlkreislaufs, in dem hoch radioaktives Wasser fließt, sowie der zentrale Druckbehälter einer intensiven Strahlung ausgesetzt. Sie wirft Atome aus ihrer Lage, schafft punktförmige Störstellen. Dies beeinflusst die Festigkeit, im schlimmsten Fall durch Bildung eines Haarrisses, an dem sich weitere Fehlstellen bevorzugt ansammeln, was zur Ausbildung eines größeren Risses und zum Bersten führen kann.

Zu weiterer Belastung kommt es, wenn AKW häufig heruntergefahren werden, da die thermischen Spannungen die Korrosion beschleunigen. Glücklicherweise verfügen wir über sehr empfindliche Messgeräte, die Haarrisse entdecken können. Ungewiss ist allerdings, ob alle AKW der Erde ebenso gründlich überprüft werden, ob alle kritischen Stellen zugänglich sind und was im schlimmsten Fall passieren kann. Ein unentdeckter Riss kann zu einem plötzlichen Verlust von Kühlflüssigkeit führen. Automatisch sollen dann Bremsstäbe so schnell einfahren, dass die Kettenreaktion zum Stillstand kommt.

Sorgen bereitet ein Szenario, in dem durch Bersten des zentralen Druckbehälters auch die Gestänge der Bremsstäbe beschädigt werden: Falls sich diese verklemmen oder aus anderen Gründen nicht einfahren, kann es zur Kernschmelze mit dem Austritt großer Mengen radioaktiven Materials kommen. Unsere Sicherheit hängt also an der Hoffnung, dass selbst bei einer unkontrollierbaren Druckbehälterexplosion die Sicherheitssysteme noch sicher arbeiten. Ein derartiges Szenario ist in Deutschland weniger wahrscheinlich. Der TÜV sorgt in Zusammenarbeit mit den Reaktorsicherheitskommissionen für eine sorgfältige und kontinuierliche Überwachung unserer AKW.

Aber jedes Jahr altern alle AKW der Welt, mit den oben beschriebenen Bestrahlungseffekten. Daher ist die Sorge berechtigt, dass es an einem dieser 440 Reaktoren zu einem schweren Störfall kommen kann, im schlimmsten Fall zur Kernschmelze. Wenn dann AKW auf Grund von Protesten abgeschaltet werden, könnten wir einen Engpass in unserer Stromversorgung erleben. Wir sind ja gerade dabei, den bisher so erfreulichen Zubau der erneuerbaren Energien durch ängstliche Maßnahmen zu bremsen.

Als Politiker würde ich mich wohlfühlen zu wissen, dass wir im alten Atomkompromiss einen langsamen Ausstieg bis 2022 vorgesehen hatten. Parallel dazu sollten regenerative Energien zugebaut werden. Eine Stromlücke hätte sich nirgends aufgetan, wir exportieren ja zunehmend einen Stromüberschuss, und 2022 wäre der atomare Alptraum vorüber. Die vorgesehenen zwölf Jahre Verschiebung der Abschaltung dagegen, für einzelne Meiler noch länger, könnten mir als Politiker viele weitere Jahre mit schlechtem Schlaf schenken.

Eine letzte Hoffnung ist das Bundesverfassungsgericht: Es wird sorgfältig prüfen ob eine derartig drastische Verlängerung der Laufzeit von durchschnittlich 32 Jahren auf 44 Jahre und mehr tatsächlich nicht die Zustimmung beider Kammern des Parlaments erfordert.

Quelle: Eicke R. Weber, Direktor des Fraunhofer- Instituts für Solare Energiesysteme / Sonnenseite

Erstveröffentlichung "Badische Zeitung" | 05.02.2011

Mittwoch, 9. Februar 2011

Bauern für EE / gegen AKW

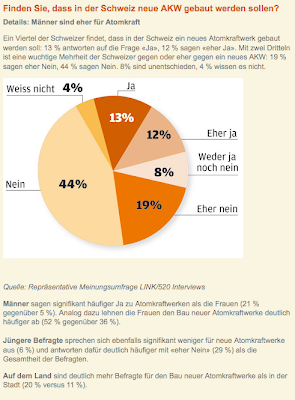

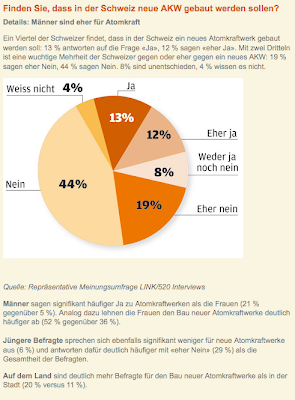

Eine Umfrage der landwirtschaftlichen Zeitung «Schweizer Bauer» hat ein deutliches Votum zugunsten Erneuerbarer Energien und in Zusmmenhang mit der Abstimmung über das AKW Mühleberg eine ebenso heftige Ablehnung neuer AKW ergeben. Auch zeigen sich die Landwirte bereit, für Erneuerbare höhere Preise zu zahlen.

Die Umfrageergebnisse im Einzelnen, die die Redaktion der Zeitung mit folgender Einschränkung versieht: «Achtung: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ! Sie zeigt nur die Meinung der BenutzerInnen von schweizerbauer.ch, welche sich für diese Umfrage interessieren. Die breite Öffentlichkeit kann eine ganz andere Meinung vertreten.» Die Umfrage ist unterdessen abgeschlossen und zeigt folgende Antworten auf fünf Fragen:

Quelle: Schweizer Bauer

Die Umfrageergebnisse im Einzelnen, die die Redaktion der Zeitung mit folgender Einschränkung versieht: «Achtung: Diese Umfrage ist nicht repräsentativ! Sie zeigt nur die Meinung der BenutzerInnen von schweizerbauer.ch, welche sich für diese Umfrage interessieren. Die breite Öffentlichkeit kann eine ganz andere Meinung vertreten.» Die Umfrage ist unterdessen abgeschlossen und zeigt folgende Antworten auf fünf Fragen:

Quelle: Schweizer Bauer

Dienstag, 8. Februar 2011

Filmer gegen AKW Mühleberg

Nils Hedinger und Antonia Meile, die diesen Sommer ihr Filmstudium abgeschlossen haben, machen sich mit einem Video stark für ein Nein zum neuen AKW in Mühleberg.

Quelle: Youtube

Montag, 7. Februar 2011

Gorleben definitv undicht

Der Salzstock Gorleben befindet sich über dem größten Erdgasvorkommen Deutschlands. Neue Aktenfunde belegen, dass dieses Gas auch im Salzstock selber zu finden ist. Damit ist die wichtigste Voraussetzung für das geplante Atommüll-Endlager nicht erfüllt: die Barrierefunktion. Der Salzstock ist durchlässig, er kann die Umwelt nicht vor dem hochradioaktiven Müll schützen.

"Die Geschichte des geplanten Endlagers [...] im Salzstock Gorleben ist eine Geschichte der fortwährenden Absenkung von Sicherheitsstandards", schreibt Greenpeace-Atomexperte Mathias Edler in seiner Einleitung zur neuen Studie Erdgas und Kondensatvorkommen in Salz, speziell im Salzstock Gorleben-Rambow. Tatsächlich traten im Zuge der Erkundung immer wieder geologische Mängel zutage, so auch Laugeneinschlüsse und Gasfunde. Doch statt den Standort aufzugeben, wurden die Probleme verharmlost und die Sicherheitskriterien heruntergeschraubt.

Der Diplom-Geologe Ulrich Schneider hat im Auftrag von Greenpeace unveröffentlichte Untersuchungsberichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ausgewertet. Aus den Berichten geht hervor, dass in sämtlichen Gesteinsproben des Erkundungsbereichs 1, genommen im Abstand von ca. fünf Metern, Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe gefunden wurden. Bis zu 45 Prozent des Gases waren von außen in den Salzstock eingedrungen. Das Bild zeigt eine Besuchergruppe im Salzstock.

Der Diplom-Geologe Ulrich Schneider hat im Auftrag von Greenpeace unveröffentlichte Untersuchungsberichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ausgewertet. Aus den Berichten geht hervor, dass in sämtlichen Gesteinsproben des Erkundungsbereichs 1, genommen im Abstand von ca. fünf Metern, Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe gefunden wurden. Bis zu 45 Prozent des Gases waren von außen in den Salzstock eingedrungen. Das Bild zeigt eine Besuchergruppe im Salzstock.

Die Gasvorkommen unter dem Salzstock waren bereits bekannt, als im Februar 1977 die Entscheidung für Gorleben als Endlagerstandort fiel. Bei Tiefbohrungen 1980 und 1981 stießen die Bohrmannschaften auf gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe im Salz. Die Gase standen unter hohem Druck, waren brennbar und mussten teilweise abgefackelt werden. Auch bei den Schachtvorbohrungen 1982 traten Gase aus. Mehrfach musste der Betrieb eingestellt werden, weil Gasbekämpfungsmaßnahmen notwendig wurden.

In ihrem Zwischenbericht 1983 verharmloste die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) diese Probleme. Sie befand, es handele sich bei den Gasfunden um isolierte Gase aus organischen Prozessen innerhalb des Salzes. Dass durch Risse und Klüfte Gas aus tiefer liegenden Schichten in den Salzstock gelangt sein konnte, wurde ignoriert. Nach dem PTB-Bericht wurde die untertägige Erkundung des Salzstocks beschlossen. Das Zwischenlager Gorleben war zu dieser Zeit schon fertiggestellt.

Der BGR waren die entscheidenden wissenschaftlichen Befunde spätestens seit dem Jahr 2002 bekannt. Konsequenzen blieben jedoch aus. Noch heute berichtet die Bundesanstalt in ihren Standortbeschreibungen nur unvollständig über die Herkunft der Gase und spielt mögliche Folgen herunter. Diese Berichte sollen den aktuellen Forschungsstand abbilden und dienen als Grundlage für eine vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebene "Vorläufige Sicherheitsanalyse". Sie soll bis 2013 erscheinen und die Eignung des Salzstocks nachweisen.

Der Wissenschaftler Ulrich Schneider kommt zu dem Schluss, dass eine sichere Lagerung des Atommülls in Gorleben unmöglich ist. Hochradioaktiver Müll entwickelt Wärme. Bei der Einlagerung heizt sich das Salzgestein auf, es wird bis zu 200 Grad heiß. Dadurch dehnen sich Gase, aber auch an das Salz gebundenes Wasser aus. Durch die Spannung kommt es im Gestein zu sogenannten mikrocracks, Mikrorissen. "Die weit verbreitete Behauptung, dass es im Salz wegen dessen plastischer Eigenschaften nicht zu offenen Klüften und Spalten kommen kann, kann heute als widerlegt gelten", erklärt Schneider. Der Geologe sieht im Falle einer Einlagerung hochradioaktiver Abfälle weder die äußere noch die innere Sicherheit des Endlagers garantiert: Über dem Salzstock fehlt, wie längst bekannt, ein durchgehendes undurchlässiges Deckgebirge, unter ihm befindet sich das Gasvorkommen. Im Salzstock selber stellen Gas- und Kondensateinschlüsse sowie umfangreiche Laugenvorkommen ein erhebliches Risiko dar.

Greenpeace fordert Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) erneut auf, die Endlagerpläne in Gorleben aufzugeben und das Endlagerkonzept in Salz grundsätzlich zu überprüfen. "Welche Beweise braucht Röttgen noch?", fragt Mathias Edler. "Die internen Analysen belegen: Es gab in der Vergangenheit Wege für das Gas in den Salzstock und damit kann es auch in Zukunft über Risse und Klüfte zu Wanderungen von Gas, Wasser oder Radionukliden kommen."

Quelle: Greenpeace Deutschland

"Die Geschichte des geplanten Endlagers [...] im Salzstock Gorleben ist eine Geschichte der fortwährenden Absenkung von Sicherheitsstandards", schreibt Greenpeace-Atomexperte Mathias Edler in seiner Einleitung zur neuen Studie Erdgas und Kondensatvorkommen in Salz, speziell im Salzstock Gorleben-Rambow. Tatsächlich traten im Zuge der Erkundung immer wieder geologische Mängel zutage, so auch Laugeneinschlüsse und Gasfunde. Doch statt den Standort aufzugeben, wurden die Probleme verharmlost und die Sicherheitskriterien heruntergeschraubt.

Der Diplom-Geologe Ulrich Schneider hat im Auftrag von Greenpeace unveröffentlichte Untersuchungsberichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ausgewertet. Aus den Berichten geht hervor, dass in sämtlichen Gesteinsproben des Erkundungsbereichs 1, genommen im Abstand von ca. fünf Metern, Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe gefunden wurden. Bis zu 45 Prozent des Gases waren von außen in den Salzstock eingedrungen. Das Bild zeigt eine Besuchergruppe im Salzstock.

Der Diplom-Geologe Ulrich Schneider hat im Auftrag von Greenpeace unveröffentlichte Untersuchungsberichte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ausgewertet. Aus den Berichten geht hervor, dass in sämtlichen Gesteinsproben des Erkundungsbereichs 1, genommen im Abstand von ca. fünf Metern, Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe gefunden wurden. Bis zu 45 Prozent des Gases waren von außen in den Salzstock eingedrungen. Das Bild zeigt eine Besuchergruppe im Salzstock. Die Gasvorkommen unter dem Salzstock waren bereits bekannt, als im Februar 1977 die Entscheidung für Gorleben als Endlagerstandort fiel. Bei Tiefbohrungen 1980 und 1981 stießen die Bohrmannschaften auf gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe im Salz. Die Gase standen unter hohem Druck, waren brennbar und mussten teilweise abgefackelt werden. Auch bei den Schachtvorbohrungen 1982 traten Gase aus. Mehrfach musste der Betrieb eingestellt werden, weil Gasbekämpfungsmaßnahmen notwendig wurden.

In ihrem Zwischenbericht 1983 verharmloste die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) diese Probleme. Sie befand, es handele sich bei den Gasfunden um isolierte Gase aus organischen Prozessen innerhalb des Salzes. Dass durch Risse und Klüfte Gas aus tiefer liegenden Schichten in den Salzstock gelangt sein konnte, wurde ignoriert. Nach dem PTB-Bericht wurde die untertägige Erkundung des Salzstocks beschlossen. Das Zwischenlager Gorleben war zu dieser Zeit schon fertiggestellt.

Der BGR waren die entscheidenden wissenschaftlichen Befunde spätestens seit dem Jahr 2002 bekannt. Konsequenzen blieben jedoch aus. Noch heute berichtet die Bundesanstalt in ihren Standortbeschreibungen nur unvollständig über die Herkunft der Gase und spielt mögliche Folgen herunter. Diese Berichte sollen den aktuellen Forschungsstand abbilden und dienen als Grundlage für eine vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebene "Vorläufige Sicherheitsanalyse". Sie soll bis 2013 erscheinen und die Eignung des Salzstocks nachweisen.

Der Wissenschaftler Ulrich Schneider kommt zu dem Schluss, dass eine sichere Lagerung des Atommülls in Gorleben unmöglich ist. Hochradioaktiver Müll entwickelt Wärme. Bei der Einlagerung heizt sich das Salzgestein auf, es wird bis zu 200 Grad heiß. Dadurch dehnen sich Gase, aber auch an das Salz gebundenes Wasser aus. Durch die Spannung kommt es im Gestein zu sogenannten mikrocracks, Mikrorissen. "Die weit verbreitete Behauptung, dass es im Salz wegen dessen plastischer Eigenschaften nicht zu offenen Klüften und Spalten kommen kann, kann heute als widerlegt gelten", erklärt Schneider. Der Geologe sieht im Falle einer Einlagerung hochradioaktiver Abfälle weder die äußere noch die innere Sicherheit des Endlagers garantiert: Über dem Salzstock fehlt, wie längst bekannt, ein durchgehendes undurchlässiges Deckgebirge, unter ihm befindet sich das Gasvorkommen. Im Salzstock selber stellen Gas- und Kondensateinschlüsse sowie umfangreiche Laugenvorkommen ein erhebliches Risiko dar.

Greenpeace fordert Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) erneut auf, die Endlagerpläne in Gorleben aufzugeben und das Endlagerkonzept in Salz grundsätzlich zu überprüfen. "Welche Beweise braucht Röttgen noch?", fragt Mathias Edler. "Die internen Analysen belegen: Es gab in der Vergangenheit Wege für das Gas in den Salzstock und damit kann es auch in Zukunft über Risse und Klüfte zu Wanderungen von Gas, Wasser oder Radionukliden kommen."

Quelle: Greenpeace Deutschland

Samstag, 5. Februar 2011

Solarpolitik ist Sozialpolitik

Schon in wenigen Jahren wird Solarstrom der preiswerteste Strom sein, wenn er dort verbraucht wird, wo er erzeugt wurde. Die Sonne scheint auf jedes Dach und schickt nie eine Rechnung. Diese Fakten werden schon bald das unschlagbare ökonomische Argument der künftigen ökologischen Energieversorgung sein. Außerdem produziert Solarstrom keinen Müll wie Atomkraft und beschädigt nicht das Klima, was künftigen Generationen viele Milliarden Euro erspart. Ein Kommentar des deutschen Publizisten Franz Alt, auch Betreiber des Solarportals Sonnenseite.com, mit dem Solarmedia einen regelmässigen Austausch pflegt.

Schon in wenigen Jahren wird Solarstrom der preiswerteste Strom sein, wenn er dort verbraucht wird, wo er erzeugt wurde. Die Sonne scheint auf jedes Dach und schickt nie eine Rechnung. Diese Fakten werden schon bald das unschlagbare ökonomische Argument der künftigen ökologischen Energieversorgung sein. Außerdem produziert Solarstrom keinen Müll wie Atomkraft und beschädigt nicht das Klima, was künftigen Generationen viele Milliarden Euro erspart. Ein Kommentar des deutschen Publizisten Franz Alt, auch Betreiber des Solarportals Sonnenseite.com, mit dem Solarmedia einen regelmässigen Austausch pflegt.Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird immer preiswerter, Strom aus atomar-fossilen Quellen immer teurer, weil die alten Ressourcen zu Ende gehen, aber die erneuerbaren „ewig“ und faktisch überall vorhanden sind. Hinzu kommt, dass jede regional erzeugte Kilowattstunde Strom Kosten für teure Energie-Importe vermeidet, Arbeitsplätze hierzulande schafft und Gewerbesteuer oder Pachteinnahmen in die Kassen der Kommunen spült.

In den letzten Jahren haben die alten Energieversorger zehntausende Arbeitsplätze abgebaut, die Erneuerbaren aber haben zu 340.000 neuen, zukunftsträchtigen Jobs geführt. Zweifellos sind die erneuerbaren Energien die gesellschaftlich wertvolleren. Der Ausbau der erneuerbaren Energien hat viele beispiellose regionale Konjunkturprogramme gebracht. Solarpolitik ist Sozialpolitik – auch und gerade in den armen Ländern des Südens. Afrika und die Sonne – welch eine Chance für ökonomische Entwicklung und für die Überwindung des Hungers.

Aber auch hierzulande kann künftig jeder seinen Strom und seine Wärme selber produzieren – weit preiswerter als heute. Aber beim derzeitigen Streit um die Einspeise-Vergütungen für die Öko-Energien spielen all diese positiven ökonomischen Aspekte überhaupt keine Rolle. Die Vulgär-Ökonomen im Dienst der alten Energieversorger sollten endlich rechnen lernen. Stattdessen diffamieren sie die Energieträger von morgen.

Verschwiegen wird grundsätzlich, dass die rasch wachsenden Anteile von Solar- und Windstrom an der Leipziger Strombörse für sinkende Strompreise sorgen. Die 3.5 Cent pro Kilowattstunde Ökostrom, die zurzeit jeder Stromverbraucher in Deutschland zu bezahlen hat, bringen riesige gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile für alle. Die vier großen Energieversorger haben 2010 über 20 Milliarden Euro nach Steuer verdient. Das ist weit mehr als die 13 Milliarden, die für Solarstrom im selben Jahr aufgebracht werden mussten.

Warum eigentlich werden die größten deutschen Stromverbraucher von der Umlage für die Erneuerbaren zulasten der privaten Verbraucher befreit? Martin Unfried nennt in einem Gastkommentar für die Sonnenseite die eigentliche soziale Frage: „Warum finanzieren die größten Verbraucher den Ausstieg aus der schmutzigen Energie nicht mit?“ Im Jahr 2010 hat sich der Anteil des Solarstroms in Deutschland verdoppelt. Die großen Vier aber, praktisch unsere Energie-Besatzer, haben Angst davor, dass sich Millionen Menschen in die Energie-Autonomie begeben und sich von ihnen unabhängig machen.

Mit dem Argument der angeblich zu hohen Preise für den Ökostrom, der ja immer preiswerter wird, wollen die alten Energieversorger lediglich von ihren unverschämt hohen Gewinnen ablenken. Unser Motto kann nur lauten: Bürger, zur Sonne zur Freiheit!

Quelle: Sonnenseite © Franz Alt 2011

Freitag, 4. Februar 2011

China stabilisiert Windmarkt

Der globale Zubau im Windenergiesektor betrug im Jahr 2010 35,8 GW. Die entspricht gegenüber dem Vorjahr (2010: 38,6 GW) einem leichten Marktrückgang um rd. 7 Prozent. Das Marktvolumen entspricht immer noch dem Zubau von rund zehn grossen Atomkraftwerken - was die Atombranche selbst bei weitem nicht erreicht (2011 waren es bestenfalls vier neue AKW).

Wie der Global Wind Energy Council (GWEC) mitteilte, erreichte die kumulierte Leistung weltweit 194,4 GW. Nach Angaben des Verbandes belaufen sich die Investitionen in neue Windenergieanlagen im Jahr 2010 auf 47,3 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der neuinstallierten Kapazitäten wurde nach den Daten außerhalb der traditionellen Kernmärkte Nordamerika und Europa errichtet. Das der Zubau 2010 nur knapp unter dem des Vorjahres liegt, ist insbesondere auf das starke Marktwachstum in China zurückzuführen, welches mit 16,5 GW fast die Hälfte der weltweit neuinstallierten WEA-Leistung auf sich vereint.

Wie der Global Wind Energy Council (GWEC) mitteilte, erreichte die kumulierte Leistung weltweit 194,4 GW. Nach Angaben des Verbandes belaufen sich die Investitionen in neue Windenergieanlagen im Jahr 2010 auf 47,3 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der neuinstallierten Kapazitäten wurde nach den Daten außerhalb der traditionellen Kernmärkte Nordamerika und Europa errichtet. Das der Zubau 2010 nur knapp unter dem des Vorjahres liegt, ist insbesondere auf das starke Marktwachstum in China zurückzuführen, welches mit 16,5 GW fast die Hälfte der weltweit neuinstallierten WEA-Leistung auf sich vereint.